Foto: Free-Photos, Pixabay

Wie aus Musikinstrumenten Nähmaschinen wurden

PFAFF – ein Name, der Kaiserslautern stark geprägt hat

1848 eröffnete er sein Geschäft in der Rummelgasse in Kaiserslautern und heiratete im darauffolgenden Jahr seine Frau Johanna. Die beiden bekamen insgesamt fünf Kinder: Johanna, Magdalena, Georg Michael, Caroline (Lina) und Jacob.

Was auch immer der tatsächliche Auslöser gewesen sein mag – fest steht, dass Pfaffs Interesse an Nähmaschinen geweckt wurde und er ab 1860 erste Nähmaschinen-Konstruktionsversuche nach amerikanischer Bauart anfertigte. 1862 gilt dann als offizielles, aber umstrittenes Gründungsjahr der Pfaff-Nähmaschinenfabrik. Der Instrumentenbau bleibt jedoch zunächst sein Haupterwerbszweig.

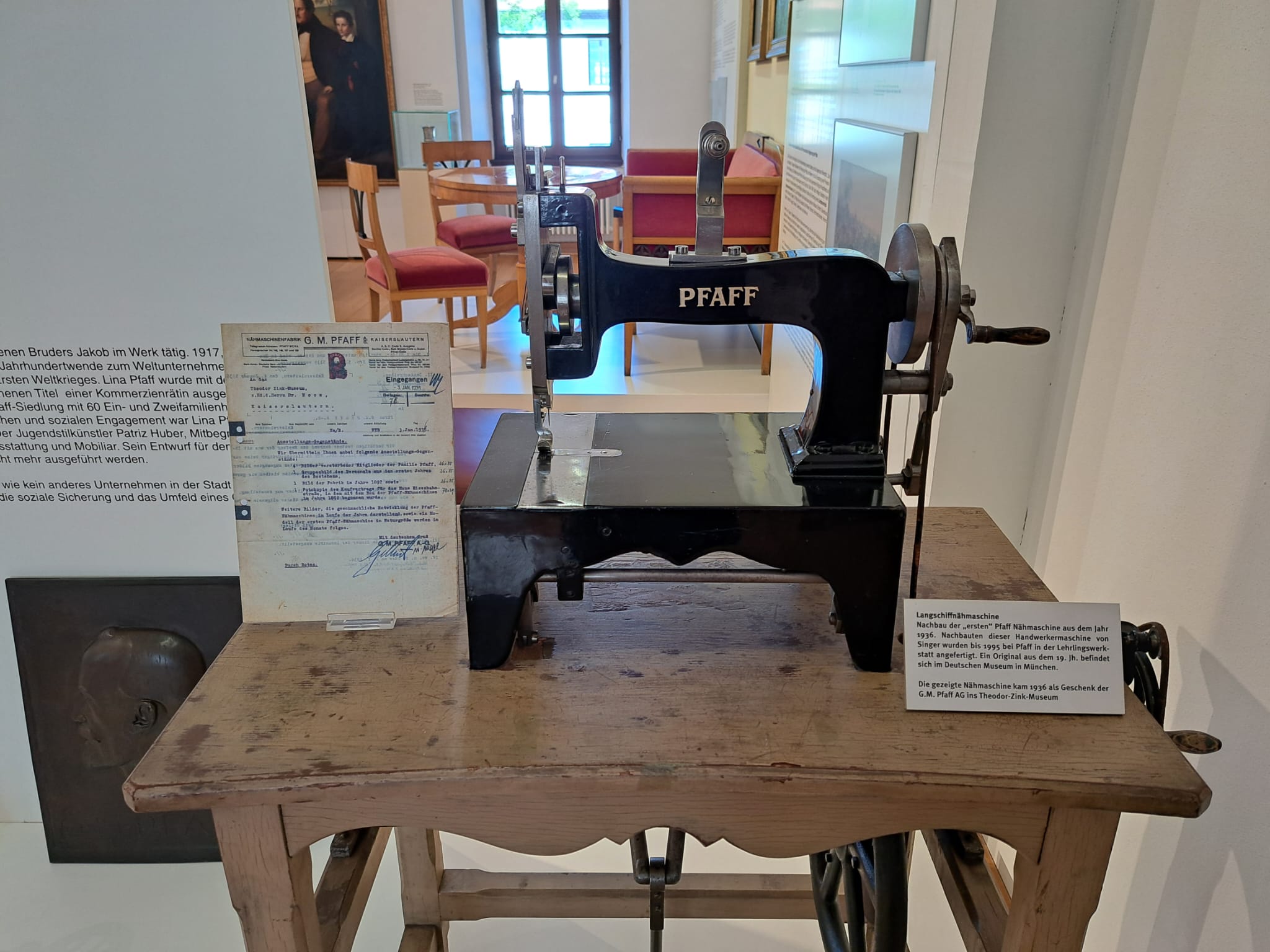

Es erfolgte die Fertigstellung seiner ersten eigenen Nähmaschine – eine Doppelsteppstich-Langschiffnähmaschine – und deren Vorstellung in der Öffentlichkeit. Im Grunde handelte es sich um eine modifizierte Howe/Singer-Maschine, doch das Patentrecht wurde in Deutschland erst 1877 eingeführt. Heute befindet sie sich im Deutschen Museum in München.

Im Theodor-Zink Museum in Kaiserslautern steht eine Nachbildung der „ersten“ Nähmaschine von Pfaff. Diese wurde dem Museum 1936 von der G.M. Pfaff AG geschenkt.

1873 stellte Pfaff die Blechblasinstrumentenherstellung dann endgültig ein, trat sie an seinen Bruder Franz ab und konzentrierte sich von da an nur noch auf die Produktion von Nähmaschinen unter dem Namen „G. M. PFAFF“.

1878 stieg dann auch der jüngere Sohn Jacob in den Familienbetrieb ein und übernahm als Prokurist die Stelle der Verwaltung und Werbeabteilung. Er schaffte es die Ausweitung des Exports zu beschleunigen, indem er eine internationale Pfaff-Händler-Organisation aufbaute.

Georg Pfaff Junior führte 1887 die normierte Nähmaschinennadel ein. Sein Vater wurde am 15. September 1888 von der bayrischen Landesregierung zum Kommerzienrat ernannt. Ein besonderer Ehrentitel, der im Deutschen Reich vor allem Persönlichkeiten aus der Wirtschaft verliehen wurde, die sich in besonderem Maße für das Gemeinwohl eingesetzt haben.

1890 markiert das Jahr, in dem die 100.000 Nähmaschine gebaut wurde. Ein großer Teil wurde ins Ausland exportiert. Pfaff kaufte außerdem die konkurrierende Firma „Deutsche Singer-Nähmaschinen-Fabrik König & Cie“, welche in der Mozartstraße in Kaiserslautern direkt gegenüber von Pfaffs erstem Nähmaschinenbetrieb lag, auf. Damit stieg die Firmengröße auf das Doppelte an.

Es wurde mit der Herstellung von Spezial- und Industrienähmaschinen begonnen, das erste elektrisch angetriebene Modell kam in den Handel und die Firma zählte erstmals über 1000 Mitarbeitende. 1910 wurde die eine Millionste Nähmaschine mit Gold verziert, hergestellt und dem historischen Museum in Speyer gespendet.

Der Export erstreckte sich mittlerweile über die gesamte Welt. Die meisten Pfaff-Nähmaschinen wurden nach Russland exportiert, gefolgt von Österreich-Ungarn, Britisch- und Niederländisch-Indien und Südafrika. Insgesamt wurden 34 Länder Europas, 22 Staaten Afrikas, 7 Länder Asiens und Australien beliefert. Mit Beginn des 1. Weltkriegs 1914 musste das Werk dann auf die Produktion von Kriegsgütern umstellen und wurde während des Weltkriegs fast vollständig zerstört.

Am westlichen Ende der Herzog-von-Weimar-Straße entstand um 1920/21 Pfaff-Reihenhäuser. Die Gebäude sind heute noch größtenteils erhalten. Entlang der ehemaligen Pfaffmauer auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht heute ein modernes Wohngebiet. Ein kleiner Abschnitt der Pfaffmauer ist sogar noch bei der Pfaffbrücke zu sehen und erinnert an die einstige Begrenzung zum abschüssigen Pfaff-Gelände.

Weitere Arbeiterwohnungen entstanden um 1923 in der „Pfaff-Siedlung“ und 1924 ließ Lina das „Pfaffbad“, eine gemeinnützige Badeanstalt für die Arbeiter der Firma Pfaff, auf dem ehemaligen Wittelsbacher Platz, heutigen Pfaffplatz errichten. Sie existierte bis 1975, heute wird der Platz als Parkplatz genutzt. 1926 folgte dann der Bau einer „Pfaff-Kinderkrippe“ durch den Diakonissenverein und Frauenverein des Deutschen Roten Kreuzes, in denen Lina ebenfalls aktiv war. Außerdem setzte sie sich für den Erhalt des 1899 gegründeten „Kinderasyls“ von Kaiserslautern ein.

An ihrem 70. Geburtstag wurde ihr der Titel „Ehrenbürgerin“ der Stadt Kaiserslautern verliehen und 1926 wurde sie aufgrund ihres sozialen Engagements als erste und einzige Frau zur deutschen Kommerzienrätin ernannt, der Titel, den zuvor ihr Vater schon trug. Seit 2010 gibt es die Lina-Pfaff-Realschule plus in Kaiserslautern.

Im September 1999 wurde der erste Insolvenzantrag gestellt. Daraufhin wurde das Unternehmen mehrfach verkauft, bis schlussendlich die Produktion am Hauptsitz in Kaiserslautern endgültig eingestellt wurde. Seit 2009 lag die rund 19 ha große Fläche brach.

Durch das Leuchtturmprojekt „EnStadt:Pfaff“, mittlerweile „EnStadtPfaff 2“, entsteht nun ein klimaneutrales Wohn-, Gewerbe- und Technologiequartier, welches im Mai 2025 den Brownfield Award in Silber in der Kategorie „Bestes Industrie- und Gewerbeprojekt“ erhielt. Bis 2029 soll das Pfaff-Quartier fertiggestellt sein und dient als Positivbeispiel für eine nachhaltige Stadtentwicklung.

Interesse geweckt? Dann schaut doch mal ins WestpfalzWiki. Hier gibt es viele weitere spannende Fakten zu unserer Region, zum Stöbern oder Vertiefen.

Euch fehlt eine wichtige Information? Dann schreibt uns gerne unter oder ergänzt das WestpfalzWiki einfach selbst!

Verwandte Themen